伦理道德现代转型的文化轨迹与精神图像

樊浩[①]

[摘要}本文运用历时八年不同时间、不同方法、不同对象、不同地区三次调查的海量数据中的共同信息,探讨伦理道德现代转型的文化轨迹。发现,经过近现转型,尤其是近三十年多来改革开放的激荡,沉积于现代中国社会深层的依然是伦理型文化的精神密码,具体表现为“不宗教,有伦理”的精神生活方式和人际关系的调节方式;以对伦理道德状况基本满意但高度忧患的悖论方式呈现的终极价值与终极忧患;家庭本位但文化超载的文化基础和伦理道德根基。以“新五伦”和“新五常”为坐标的伦理道德现代转型的文化轨迹呈现为反向运动——伦理上守望传统,道德上走向现代,生成伦理与道德“同行异行”的精神图像。现代中国文化与伦理道德呈现“后伦理型文化”形态。全球化与市场经济背景下传统情结的不断增长,伦理道德之于中国文明的历史必然性与现实合理性,为“后伦理型文化”提供了主观条件和客观基础。

[关键词]伦理道德; 现代转型; 文化轨迹; 精神形态

“转型”三问:如何“转”?什么“型”?何种轨迹?

鸦片战争以来的中国精神史,相当程度上是文化反思和文化涤荡的历史。历史事实是,中西方社会经历了两条完全不同的由传统向近现代转型的启蒙路径。“启蒙运动有两种形式:一种是‘以复古为解放’的形式;另一种是反传统的形式。”[②]“复古为解放”是西方路径,“回到古希腊”是近代文艺复兴、现代、后现代一以贯之的主题和口号;“反传统以启蒙”是中国路径,自戴震在理学内部发出“后儒以理杀人”的批判,到五四运动“打倒孔家店”反动,再到“文化大革命”和后来的现代化运动,激烈的“反传统”是近现代以来中国民族一以贯之的文化性格。“可以说,世界上还没有哪一个民族像我们这样,对自己的传统文化彻底批判、摧陷廓清,并且反复涤荡。”[③]“杀人”、“打倒”、“大革命”,不断深入且不断组织化的决绝性话语,似乎表征与传统彻底决裂的不容置辨的文化意志,也隐谕某种文化断裂。如果说这些过激的情绪性话语还只是一种态度和思潮,那么,发生于上个世纪前半叶的政治革命和后半叶的市场经济转型,则从政治和经济两个维度动摇甚至颠覆了传统文化赖以存续的基础。显而易见的事实是,无论文化启蒙还是文化革命,锋芒所指,首先是伦理道德,因为,中国文化是一种伦理型文化,伦理道德是文化的核心构造和标志性符号。一个半世纪欧风美雨、繁复不断文化涤荡、日趋深入的社会经济变革,也许历史已经走到一个关头,可能并且必须回答这样的问题:现代中国文化、中国伦理道德到底发生了何种转型?

“转型”问题逻辑和历史地聚焦于三大追问:如何“转”?什么“型”?何种轨迹?

调查提供的信息[④]也许令人始料不及:中国社会已经根本变化,但是,伦理型的文化基因和文化基调没变,中国文化依然是伦理型文化,只是“江山依旧主人易”。如果反用

1、伦理型文化的精神密码

我们的时代似乎处于理性判断与经验感受的纠结之中:我们分明感受到宗教需求的增长,也期盼一个法治社会的到来,然而伦理却是生活的主流与主宰;我们对大量存在伦理道德问题忧心忡忡,然而对伦理道德状况又基本满意甚至满意;家庭在我们的文明中被赋予本位使命,然而严重瘦化的家庭却又明显地在文化上力不从心……。也许,不是理性判断,也不是经验感受,而是二者之间的纠结,才是我们这个时代的真相。

无论在人们的感觉中现代中国文化如何面目全非,无论人们认为现代中国社会的文化“失根”已经严重到何种程度,调查提供的结果,却雄辩而又令人难以置信:现代中国文化,依然伦理型文化,只是,它以时代纠结的方式,展示在转型中坚持的伦理型文化的文明密码和精神意向。

1)“不宗教,有伦理”

无论宗教还是伦理,其根本指向都是人从有限向无限的超越。人的存在是一个悖论:已经是“一个人”,但却要追求成为“人”。“一个人”是个别性存在,而“人”是普遍的实体性存在。人的生命是有限的,由此便诞生达到永恒与不朽的渴望与生命追求。于是,“成为一个人,并尊敬他人为人”,便成为“法的命令”。如何成为普遍存在者?如何达到不朽?有两种不同的文化设计与文化安顿,这就是宗教与伦理。二者都指向普遍,根本区别在于安身立命的文化支点不同:宗教是出世,伦理是入世。前者是信仰,后者是信念;前者的代表是世界三大宗教,后者的代表是中国伦理型文化。两个支点支撑着人类的两大精神宇宙,构成人类精神世界的两个“阿基米德支点”,由此可以撬动整个人类的精神星球。在相当意义上,宗教与伦理,是人类的终极信念和终极安顿的两大文化形态。

一个半世纪欧风美雨,尤其是本世纪以来的全球化飓风,对中国人的信仰到底产生何种影响?中国人安身立命的文化选择到底发生何种变化?“不宗教,有伦理”,也许是比较恰当的表述。

三次调查表明,目前中国社会有宗教信仰者在8%—19%之间(表1)。

| 无宗教信仰 | 有宗教信仰 |

调查一 | 81.4% | 18.6% |

调查二 | 88.5% | 11.5% |

调查三 | 91.2% | 8.8% |

表1 现代中国社会的宗教信仰状况

三次调查数据有明显差异。因为,第一次调查主要在江苏、广西、新疆三省区,其中,江苏代表发达地区,广西、新疆不仅代表发展地区,而且代表少数民族和宗教地区,并且,江苏与广西、新疆投放的问卷量相当,两次调查,每类地区问卷量都是1200份(共2400份),因而有宗教信仰的比例比第三次高出近10个百分点;而且,受查对象大多是具有高等学历的中青年,具有很强的未来性,可以代表目前主流社会群体中宗教信仰的高值。调查二、三分别在全国和江苏采用正态分布的方式随机抽样,代表宗教信仰的一般水平。三次调查数据显示,宗教信仰远非成为现代中国社会精神生活的主流,即使最高值也没达到五分之一。

在没有宗教信仰的背景下如何安身立命?调查以人际关系调节方式为例进行抽样,发现伦理手段,依然是当今中国社会人际矛盾首要的和主流的调节方式。

“如果发生利益冲突,你会选择哪种途径解决?”2006年的调查(调查一)显示,78.9%作出伦理性选择。因为,不仅“直接找对方沟通”和“通过第三方沟通”是伦理手段,而且“得理让人”、“不伤和气”都是中国传统的伦理价值取向。与之相对应,被现代人认为最有效率的法律手段只占18%(表2)。值得注意是,由于调查一中年轻大学生占一半左右,这个数据对现代和未来中国社会的伦理与法律选择,具有很强的解释力和前瞻性。

表2:调查一,人际关系调节方式

为了进一步展示现代中国社会人际关系的调节方式与价值取向,七年后的调查二、调查三对人际关系作了仔细区分,但结果依然如此(表3)。

| 直接找对方沟通,得理让人,适可而止 | 通过第三方从中调解,尽量不伤和气 | 诉诸法律,打官司 |

能忍则忍 |

家庭成员之间 | 53.9%(二) 58.3%(三) | 8.6%(二) 9.6%(三) | 0.6%(二) 0.6%(三) | 33.6%(二) 31.5%(三) |

朋友之间 | 49.8%(二) 49.8%(三) | 23.4%(二) 29.1%(三) | 1.2%(二) 2.6%(三) | 22.4%(二) 18.5%(三) |

同事之间 | 37.0%(二) 46.2%(三) | 23.4%(二) 27.8%(三) | 2.1%(二) 2.2%(三) | 15.7%(二) 23.9%(三) |

商业伙伴之间 | 18.2%(二) 24.6%(三) | 15.6%(二) 15.9%(三) | 21.2%(二) 50.0%(三) | 5.9%(二) 9.5%(三) |

表3:调查二、三,人际关系调节方式

显然,除“商业伙伴”外,选择法律手段的比例都不超过3%,如果说沟通和调解是伦理手段,那么,与第一次调查相比,新增加的“能忍则忍”则是典型的中国式的道德路径。可见,除“商业伙伴”之外,伦理道德是处理人际矛盾绝对首选和绝对主流。

2)基本满意,但高度忧患

当前中国社会的伦理道德状况到底如何?调查发现,这一聚集了全社会目光重大问题绝非“事实”所可直观呈现,而是与一种价值心态深刻关联。调查研究的最大难题不是数据,而是数据背后潜藏的巨大而深刻的反差和纠结。

三次调查,最出乎意料的信息,是对于当前我国社会伦理道德状况的满意度。改革开放以来,中国社会的伦理道德遭遇诸多难题,这些难题如此深刻和巨大,以致人们以“代价论”批评或辩护。然而,与经验事实和社会情绪几乎截然不同,三次调查的共同的结果是:绝大多数受查对象在理性选择中对伦理道德状况表示满意或比较满意(表4)。

| 满意或 比较满意 | 不满意或 比较不满意 | 其他 |

调查一 | 75.0% | 19.4% | 5.6% |

调查二 | 79.9% | 20.1% |

|

调查三 | 62.9% | 32.3% | 4.8% |

表4:对伦理道德状况的满意度

意料之中但却冲击力太大的信息是:在调查三中,高达98.7%的受查对象对自己的道德状况表示非常满意或比较满意,只有1.2%对自己的道德状况表示“比较不满意”(图1);但同样是在调查三中,却有32.3%对社会的伦理道德状况不满意或比较不满意(表4)。

图1:调查三:对自我道德状况的满意度

我们有足够的理由对自己的道德状况“比较不满意”的那个“1.2%”的道德清醒和道德勇气表示敬意,但应当深思和追究的是潜在于这些高度一致的信息背后的两个似乎匪夷所思巨大反差: 1)切身感受与理性选择之间的反差。经验事实和社会情绪中处处感受的是对伦理道德强烈不满和激烈批评,但调查数据提供的却是满意和比较满意的绝对多数;2)近乎99%的对自己道德状况的满意率,和近乎33%的对社会伦理道德状况的不满意率,99% VS 33%,二者之间的反差正好是三倍。以上反差表现于两个方面:对伦理道德状况的定性评价和定量评价之间反差;对社会的评价与对个体自我评价之间反差。

反差呈现的两极过于刺激,到底何种信息才是“社会事实”?回答是:所有信息都是事实,但两极反差更是可能经受理性反思和历史检验的深刻社会事实,是事实背后的事实。第一个反差是终极价值与终极忧患关系的事实,第二个反差是个体道德与社会伦理关系的事实。

文化即“人化”。任何成熟的文化都是一个有机生态,宗教型文化与伦理型文化,是两种文化生态也是人的精神世界的顶层设计,并由此成为人的精神世界和精神生活的终极价值。宗教与伦理如何体现其作为“终极价值”的存在意义?在文明史上,终极忧患和终极批评是典型形态。西方宗教型文化终极忧患的最具表达力的形态,是俄罗斯作家陀思妥耶夫斯基在《罪与罚》中的那个著名发问:“如果没有上帝,世界将会怎样?”这是小说主人公的自我追问,也是作者对世界的追问,它道出了宗教世界具有终极意义的文明忧患。这种终极忧患在尼采那里,以悲剧性的话语表达和演绎:“上帝死了!”“上帝死了”具有众多解读,既是终极解放,也是终极恐惧,但可以肯定的是,正因为对人类生存的终极意义,“上帝之死”才成为如此天崩地裂的重大文明事件。更吊诡的是,尼采宣布“上帝死了”之后,自己就疯了。事实上,不仅尼采疯了,整个西方世界都疯了。与此相对应,伦理型中国文化的终极批评和终极忧患是:“世风日下,人心不古”。虽然这一话语方式形成于清代,如李汝珍《镜花缘》和革命家秋谨的时代批判,但这种文化情结和文化批评自古便是文明史上的绝唱,孔子开创的儒家与老子开创的道家,相当程度上就是这种文化忧患与文化批评的典范。《道德经》的反绎,就是“大道废,有仁义,智慧出,有大伪”的具有形上意义的终极道德批评的卓越智慧;而《论语》则是以“克己复礼”为使命的拯救“世风日下”的匡时救世之“语”。回到现实,为何在理性反思中对现实道德状况满意或比较满意,但在社会情绪中却总是不满意和充满忧患?根本原因在于伦理道德对于中国社会、中国文化和中国人安身立命的终极价值和终极意义。一个简单的逻辑是:因为是终极价值,因而在社会心态中总是如履薄冰、如临深渊地终极忧患,在历史情结中总是终极批评。顶层设计——终极价值、终极忧患——终极批评,在肯定和否定两个维度构成理性与情绪、价值与态度的一体两面。在这个意义上可以说,“世风日下,人心不古”,是伦理型中国文化的终极价值和终极批评的近现代话语,就像“如果没有上帝,世界将会怎样”是宗教型文化终极价值和终极批评的近现代话语一样。其中,“世风”是伦理;“人心”是道德;“日下”与“不古”以否定性方式表征对伦理同一性、道德同一性丧失的文化忧患。

调查三中对自己道德状况满意和对社会伦理道德状况不满意的那种高达三倍的反差,表面上是对自我的评价和对社会的评价之间的反差,但归根到底是伦理与道德之间的反差,这一反差对现代中国的伦理道德形态具有深刻的表达和解释意义。在学理上,道德是主观的,伦理是客观的,二者具有深刻的精神同一性,也内在深刻的精神风险。按照黑格尔的理论,“德毋宁应该说是一种伦理上的造诣。”“伦理性的东西,如果在本性所规定的个人性格本身中得到反映,那便是德。这种德,如果仅仅表现为个人单纯地适合其所应当——按照其所处的地位——的义务,那就是正直。”[⑤]德是一种伦理造诣,伦理性格,伦理正直,必须具有伦一基础和伦理确定性。然而德或道德又具有主体性,这种主体性的最后确立和完成,在陆九渊心学和黑格尔精神现象学中都称作“良心”。“良心”的本质是普遍性,是众多自我意识的“公共元素”,它以行动“翻译”普遍,但又以个别性的方式表达和呈现。良心的法则是:一个人的“心”即所有人的“心”。其精神信念是:一个人的“心”必须也应当与所有人的“心”同一。但由此也内在一种危险和可能:将一个人的“心”当作所有人的“心”,以主观个别性僭越客观普遍性,由此,良心便处于“作恶的待发点上”,并可能走向以不善为善的伪善。所以,一旦脱离伦理,道德便沦为抽象的主观性,于是,自我道德评价便可能沦为缺乏伦理内容的自大与自恋。

3)家庭本位及其文化超载

现代中国文明具有最具基础意义的元素是什么?家庭。

“哪一种伦理关系对社会秩序和个人生活最具根本性意义?”调查显示,家庭血缘关系具有绝对优先的地位。

| 血缘关系 | 个人与社 会的关系 | 个人与国家 民族的关系 |

调查一 | 40.12% | 28.11% | 15.49% |

调查二 | 62.7% | 18.8% | 7.7% |

调查三 | 47.5% | 24.6% | 16.8% |

表5:最具根本性意义的伦理关系

值得研究并有待解释的是,三次调查,血缘关系虽然都居绝对首位,但调查一、调查三与调查二的数据差距超过20个百分点。可能的原因是,调查二的数据来自除新疆西藏外的28个省市,其中社会底层的人员占相当比例,88.6%未受过高等教育,文盲率达14.1%,21.5%只有小学以下学历。而调查一中,近80%具有高等以上学历。这表明,受教育程度越低,社会阶层越低,家庭的地位越重要。但有一点可以肯定,无论对社会秩序还是个人生活,家庭都具有绝对的首要意义。而且,三次调查,血缘关系、个人与社会的关系、个人与国家的关系的序位完全相同,因而不得不说,这是现代中国的文化共相。

在现代中国伦理型文化因何可能?或者说这种伦理型文化的基础是什么?依然是家庭。

“成长中得到最大伦理教益和道德训练的场所是哪些?”三次调查,无论用何种方式选择,结果都完全相同,家庭高居首位。

图2:伦理教益和道德训练场域

以上两大信息,最重要的是家庭在社会秩序、个人生活,和伦理道德发展的绝对地位,因为它是伦理型文化的基础,也是伦理型文化的确证。家族本位被当作中国传统文化的根基。两百多年前,黑格尔就在异域发现家庭与中国伦理型文化之间的因果关联。“中国纯粹建筑在这一种道德的结合上,国家的特性便是客观的‘家庭孝敬’。中国人把自己看作是属于他们家庭的,而同时又是国家的儿女。”黑格尔认为,中国的“家庭的精神”就是实体的精神与个人的精神统一的精神。[⑥]近代以来的中国社会与文化虽然饱受冲击,但家庭依然是最坚固的文化堡垒。福山曾借用澳洲学者杰纳(W·J·F·Jenner)的研究,表达这样的观点:“二十世纪的中国历史固然伤痕累累,唯一比其他机制更坚韧、更蓬勃的就是父氏制度的中国家庭,因为家庭一向就是中国人对抗外在险恶环境的避风港,而农民终于也了解他们唯一能够真正信赖的人,还是最亲近的家人。”[⑦]家庭在现代中国如此坚固,以致有学者惊呼:家庭才是中国文化真正的万里长城。“显然得很,家庭是中国传统文化的堡垒。中国文化之所以那样富于韧性的绵延力,原因之一,就是由于有这么多攻不尽的文化堡垒。稻叶君山说保护中国民族的唯一障壁,是它的家族制度。这种家庭制度支持力量的坚固,恐怕连万里长城也比不上。”[⑧]

在学理上,家庭与伦理、家庭与伦理型文化之间到底何种关系?在黑格尔的体系中,家庭是直接的和自然的伦理实体,是“天然的伦理的共体或社会”;而且,家庭也是伦理的策源地,“因为对意识来说,最初的东西、神的东西和义务的渊源,正是家庭的同一性。”[⑨]

然而,现代中国遭遇的最大难题,不是家庭在文化和社会体系中本位地位的动摇,而是家庭本身的重大变化,最深刻的变化是由于独生子女政策所导致的家庭结构瘦化,核心型家庭的诞生。在这种家庭结构下,家庭虽然依然是直接的和自然的伦理实体,但能否继续承担作为伦理策源地的文化功能,确实是一个有待追问的问题,至少,无论在理论还是现实性上,作为伦理策源地,核心型家庭出现文化超载,或者说,核心型家庭已经难以继续胜任这一文化使命和文化重负。家庭本位与文化超载,构成现代中国伦理型文化的一个悖论和一大难题。

综上,“不宗教,有伦理”在事实层面呈现现代中国社会生活方式和精神世界的主流,“满意而忧患”、“本位而超载”以悖论的方式,在终极价值与文明根基两个维度,呈现现代中国社会之精神世界的宏观构架。三大信息及其分析,隐谕现代中国社会的文明密码与精神气息:伦理型文化。终极价值以终极忧患的方式反证和突显伦理型文化形态;家庭在文明体系中的本位地位奠定伦理型文化的基调和基色;而“不宗教,有伦理”则向世界宣告:虽然世界多彩,但我们并未见异思迁,伦理依然是第一选择。

2、伦理与道德现代转型的“同行异情”

无论如何,经过近现代转型的洗礼尤其是近三十年市场经济的激荡,中国文明已经变化。现代中国的伦理文化到底具有何种时代气质?其历史形态到底如何?在文明变迁中,伦理与道德到底呈现何种转型轨迹?

调查发现,伦理与道德,而不只是伦理或道德,是现代中国伦理型文化的两个基本精神结构,在现代转型中,它们呈现反向运动:伦理上守望传统,道德上走向现代。

关于伦理道德的精神走向及其转型轨迹的调查,聚焦于“新五伦”和“新五常”。理由很简单,虽然不同文化传统中伦理与道德的精神哲学形态与历史哲学形态存在巨大差异,虽然任何民族的伦理关系、道德生活,以及在此基础上建构的道德哲学理论,都是一个复杂而不断变化的体系,但无论如何总存在某些基本的内核,伦理范型与基德母德就是最具标志性和表达力的话语与构造,并且分别构成伦理与道德的内核。与西方文明相比,中国伦理传统与道德哲学传统最重要的特色,是从诞生到终结伦理与道德始终同一。在历史上,当诞生老子“道德经”的同时,就诞生孔子以“复礼”为伦理旗帜的“论语”,此后,伦理与道德的精神哲学体系虽经历了多次形态转换与话语转变,演绎为以“五伦四德”、“三纲五常”、“天理人欲”为内核和话语的历史哲学体系,但伦理与道德同一的传统一以贯之,其中,“五伦”、“三纲”是伦理或伦理范型,“四德”、“五常”是基德或母德,而宋明理学的“天理人欲”则是伦理与道德同一的形而上学体系。[11]可以说,伦理与道德同一的道德哲学与精神哲学体系,是中国伦理型文化对人类文明的特殊贡献,也是伦理型文化高度成熟的表现。在传统社会和传统道德哲学中,对伦理范型和基德母德最有表达力的是所谓“五伦”与“五常”。因为,虽然“三纲五常”是封建时代传统伦理道德的主导形态,但“三纲”只是“五常”的异化;而“四德”向“五常”的转化则具有逻辑与历史的合理性。[12]在这个意义上,“五伦”与“五常”才是中国传统伦理道德也是中国伦理型文化的坐标,其中,“五伦”是伦理范型,具体内容是君臣、父子、夫妇(夫妻)、兄弟、朋友;“五常”是基德或母德,具体内容是仁、义、礼、智、信。以此为参照,就可以对现代中国伦理道德变化进行考察和描述,其文化坐标与话语形态便是所谓“新五伦”与“新五常”。

1)“新五伦”与伦理转型

在一般意义上,转型的基本含义是传统向现代的转化,因而伦理与道德诸元素中传统与现代的含量,是衡量转型的量化指标。

“新五伦”是什么?或者说,在现代中国社会,五种最重要的伦理关系是哪些?三次调查,结果惊人相同。排列前三位的都是家庭血缘关系,并且排序完全相同:父母子女、夫妻、兄弟姐妹;排列第五位的在也相同:朋友;不同的只是第四伦,调查一中“同事同学”的社会关系,在调查二中被置换为“个人与国家”的关系(表6)。调查三因着力了解三种最重要的伦理关系,因而第四伦与第五伦空缺。

| 第一伦 | 第二伦 | 第三伦 | 第四伦 | 第五伦 |

调查一 | 父母子女 | 夫妻 | 兄弟姐妹 | 同事同学 | 朋友 |

调查二 | 父母子女 | 夫妻 | 兄弟姐妹 | 个人与国家 | 朋友 |

调查三 | 父母子女 | 夫妻 | 兄弟姐妹 |

|

|

表6:“新五伦”

以上数据,潜在诸多重要的学术信息。第一,在现代伦理关系体系中,家庭是依然是不可动摇的伦理基石,它与家庭本位的文化相互诠释,同时也表明现代中国伦理的特殊民族精神气质;第二,伦理精神的构造依然是“天伦”与“人伦”,或黑格尔所说的“神的规律”与“人的规律”的统一;第三,伦理的精神规律依然是“人伦本于天伦而立”,一方面,“新五伦”之中,家庭关系居其三,另一方面,图2已经呈现,家庭是伦理受益与道德训练的第一场域;第四,最重要的信息是,与传统“五伦”相比,“新五伦”之中,只有一伦发生变化,这就是君臣关系为同事同学的社会关系或个人与国家的关系所取代。由此可以推断,在现代转型中,由“新五伦”的伦理范型所表征的传统伦理的衰变率只有五分之一或20%。

2)“新五常”与道德转型

“新五常”即现代社会中最重要的五种德性或德目。三次调查对此采用了不同方法。调查一和调查三都是在问卷中列出二十多种德目供受查者选择,调查二则完全由受查对象自己表述。调查结果体现以下特点。

第一,三次调查,有三项完全相同:爱,诚信,正义;有两项在两次调查中相同:责任,宽容。

第二,调查一和调查三采用相同方法所进行的不同时间、不同对象、不同地区的调查,所获得的关于“新五常”的要素完全相同,区别只是“诚信”和“责任”是第二德性还是第三德性在位序上置换,其它第一、第四、第五德性,不仅内容,而且排序完全相同。

第三,调查二自我表述中的两个与调查一、调查三不同的德性,分别是居第三位的“孝顺”和居第五位的“善良”,它们显然是基于日常生活的话语表述,并且与受查对象的文化水平和生活状况相关。

第四,由此,便可以概括出现代中国社会中最重要的五种德性,或五个基德母德,即所谓“新五常”:爱,诚信,责任,正义(公正),宽容(表7)。

| 第一德性 | 第二德性 | 第三德性 | 第四德性 | 第五德性 |

调查一 | 爱 | 诚信 | 责任 | 正义(公正) | 宽容 |

调查二 | 诚信 | 爱 | 孝顺 | 正义(公正) | 善良 |

调查三 | 爱 | 责任 | 诚信 | 正义(公正) | 宽容 |

表7:“新五常”

显而易见,与传统“五常”相比,“新五常”中只有“爱”和“诚信”与“仁”、“信”相似相通,其他三个德都具有明显的现代性特质。“新五常”的衰变率是五分之三,即60%。

3)伦理道德的转型轨迹:“同行异情”

诚然,无论达到何种共识,无论这种共识如何惊人和有意义,“新五伦”与“新五常”在相当程度上还只是话语表述或概念,这些话语和概念的内涵与传统社会相比,已经发生重大甚至根本的变化,但它们之所以被认同或选择,就是因为相当程度上表征和诠释着一种文化价值传统。由此,便可以从量和质两个维度对伦理与道德的精神构造、文化走向及其转型轨迹进行定量和定性的描述。

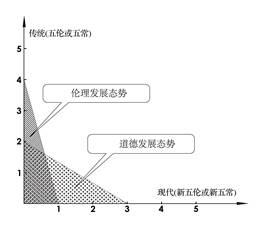

在伦理范型或伦理转型方面,传统与现代呈现4:1的“20%状态”。即80%的元素坚守传统,20%走向现代。具体地说,与君臣、父子、夫妇、兄弟、朋友的传统“五伦”相比,父子、夫妻、兄弟姐妹、同事同学(个人国家)、朋友的“新五伦”中,父子、夫妻、兄弟姐妹、朋友四伦属于传统,只有君臣一伦为同事同学或个人与国家的关系所替代。

在基德母德或道德方面,传统与现代呈现2:3的“60%状态”,即60%走向现代,40%坚守传统。具体地说,居第一和第二位的爱和诚信两德体现传统,责任、正义(公正)、宽容三个新的元素属于现代。

于是,在伦理与道德的关系方面,如果以现代为原点,文化态势便是:“20%”VS“60%”,伦理与道德的现代转型呈现“三分之一状态”,伦理与道德的文化构造呈现“三分之一体质”。

如果将伦理与道德浑然一体,那么,“新五伦”与“新五常”十个元素中,四个具有现代特征,六个与传统契合,伦理道德的现代转型呈现“三分之二状态”。

将“新五伦”与“新五常”置于一个传统与现代的坐标系中,便可以直观地发现,伦理与道德的现代转型及其精神走向呈现为一种特殊的转型轨迹和精神图像(图3)。其中,两个三角形,分别表征伦理与道德的精神状态和时代走向,它们的两边是传统与现代含量的几何学表达;两个三角形的斜边相互交叉所形成的曲线,便是伦理道德现代转型的精神轨迹,其中,两个斜边的交叉点是伦理精神与道德精神之传统与现代的拐点,或传统与现代的交叉点与互动点;它们的夹角,是现代转型的伦理与道德之间的文化张力;重叠部分,表征文化走向的同一性。

图3:伦理道德转型轨迹

诚然,“新五伦”与“新五常”诸元素的传统与现代的定性,以及由这些元素所构成的伦理范型与基德母德的文化性质,都是一个有待论辨的问题。在传统“五伦”中,君臣关系所隐谕的是个人与国家的关系,至少具有这一关系的历史内核。“五伦”之中,父子、兄弟是天伦,君臣、朋友是人伦,夫妇则介于天与人之间,是天伦与人伦相互过渡的中介,正因为如此,孟子才说“男女居室友,人之大伦也。”[13]如果用现代话语诠释,“五伦”之中,包括三类关系:家庭血缘关系、君臣关系所表征的个人与国家的关系,朋友关系所表征的个人与社会的关系,后二者即是所谓“人伦”。“新五伦”的伦理构架没有发生根本性变化,只是第四伦似乎在以同事同学为表征的个人与社会的关系,与“个人与国家”的关系之间的徘徊。但不可否认,无论在三次调查中,还是在现代话语体系中,都还没有找到诸如“君臣”那样足以表征个人与国家关系的总体性话语,在这个意义上,个人与国家关系在“新五伦”中的缺场,相当程度上也可能由于现代社会中这一关系的标志性表达的失语。“五伦”与“新五伦”中,属于家庭关系的三伦的排序完全相同,只是由于在传统“五伦”中居首位的君臣关系退隐,三者在伦理范型中的地位发生整体性提升,而个人与国家的关系即便出场,也只能处于第四位,因为居第五位的“朋友”关系没有改变。

与“新五伦”相比,“新五常”诸元素的文化气质可能更为清晰。“爱”与“仁”的相通,具有文本的根据:“仁者爱人”。[14]“信”被置换为“诚信”,表达方式在具有现代气质,也更具问题针对性的同时,含义也更为具体,但如果进行哲学提升,无论“诚”与“信”,还是二者合一的“诚信”都可以作为一个具有形上意义的哲学话语,从而与传统“五伦”的“信”相通。只是,在“新五伦”中,“诚信”的地位大大提升了,从第五位上升为第二位。“责任”既是西方道德哲学的概念,也是现代德性。成中英先生曾将伦理体系分为两类。“第一类伦理体系可名为德性伦理,第二类伦理体系可名为责任伦理。”第一类是“典型的传统中国的儒家伦理”,第二类“则是典型的现代西方责任伦理。”[15]可见,“责任”不仅是西方的,而且是现代的。“正义”或“公正”作为西方传统和西方德目,似乎更为直白,因为它是著名的“希腊四德”之一,在亚里士德那里得到系统表述。“公正自身是一种完满的德性,它不是笼统一般,而是相关他人的。正因为如此,在各种德性中,人们认为公正是最主要的,它比星辰更加光辉,正如谚语所说:公正集一切德性之大成。”[16]宽容虽是中国传统美德之一,但它成为五个最重要的德目之一,与多元文化背景以及现代中国社会的现实有着密切关系。因此,“新五常”之中,责任、公正、宽容,既是全球化背景下与西方相接相通的德性,也是指向现代中国社会伦理关系和道德生活需要的德性,总之,是体现“现代”或传统向现代转化的德性。

也许,关于伦理道德的转型的定性描述更为简洁:伦理上守望传统,道德上走向现代——伦理与道德在现代转型中呈现反向运动。这种反向运动,如果借用宋明理学的话语,就是:“同行异情”。

“同行异情”是朱熹诠释天理与人欲关系的创造性话语。“有个天理,便有个人欲,盖缘这个天理,须有个安顿处,才安顿得不恰好,便有个人欲出来。”一方面,“人欲便也是天理里面做出来,虽是人欲,人欲中自有天理。”[17]“天理”与“人欲”“同行”;但另一方面,天理与人欲又“异情”,异在何处?就“异”在是否溺于自然欲望。“同行异情,盖亦有之,如‘口之于味,目之于色,耳之于声,鼻之于臭,四肢之于安佚,圣人与常人皆如此,是同行也。然圣人之情不溺于此,所以与常人异耳。”[18]由此,朱熹反复强调“天理人欲,不容并列”[19]。“人之一心,天理存则人欲亡,人欲胜则天理灭。”“此胜则彼退,彼胜则此退,无中立不进退之理,凡人不进便退也。”[20]显然,无论伦理与道德的关系,还是传统与现代的关系,都不是也不能等同于天理与人欲的关系,但这并不妨碍“同行异情”对其具有表达力和解释力。在人的精神构造中,伦理与道德“同行”,有伦理就有道德,“德是一种伦理上的造诣”;问题在于,伦理与道德在精神发展和人类文明体系中各有其文化本务,伦理是“人理”,是人伦之理,道德是“得道”,是得道之行;伦理是实体认同,道德是意志自由,伦理与道德具有“认同”与“自由”的“异情”。“溺”于伦理,可能走向文化专制主义,丧失自由;“溺”于道德,可能流于自由主义与虚无主义。伦理与道德在人的精神世界中“同行异情”,这是中国伦理型文化的大智慧,也是其魅力和生命力所在。传统与现代的关系同样如此。“有个现代,便有个传统”,任何现代都只是传统的现代,传统与现代同行;但二者毕竟代表不同的文化态度和精神走向,因而“异情”;在现代社会中,传统与现代“同行异情”。由是,结论便是:在现代中国社会,在传统与现代的精神走向方面,伦理与道德“同行异情”;在人的精神构造中,伦理与道德也逻辑与历史地“同行异情”。

3、“后伦理型文化”

综上,三次历时性调查的共识结果显示,当前中国文化至少在四个方面表现出相互矛盾的特性:不宗教,有伦理;对伦理道德状况比较满意但高度忧患;以家庭为本位但家庭的文化功能超载;伦理与道德“同行异情”。这些相互矛盾的状况,隐谕中国文化的现代形态:后伦理型文化。其中,矛盾的第一方面呈现伦理型文化的本色,矛盾的后一方面体现伦理型文化“后”的时代特点,矛盾两方面的统一,生成“后伦理文化”形态。如果“不宗教,有伦理”只是为伦理型文化提供可能的假设,那么,“基本满意—高度忧患”和“家庭本位—文化超载”的悖论,则在终极价值与文明基础两个层面使“后伦理型文化”从可能成为现实,而伦理与道德的“同行异情”则是“后伦理型文化”最具表达力的诠释。“后伦理型文化”是既是伦理型文化的现代形态,也是“后伦理时代”的文化。

“后伦理型文化”的现实性与合理性与两个因素密切相关。一是人们对待传统,尤其传统伦理道德的态度;二是“后伦理型文化”所呈现的诸要素的历史合理性与现实合理性。

对待传统的态度不仅与传统的命运相关,而且在相当程度上决定新的文化形态。正如胡适先生所说,新思潮本质上是一种新态度。这种新态度,不仅是对传统的新态度,而且是对现代的新建构。调查发现,经过长期文化激荡的洗礼,现代中国社会对待传统的态度发生了重大变化。

“当前中国社会道德生活中最重要的元素是什么?”三次调查显示,社会选择和社会心态已经发生很大变化。(表8)

| 市场经 济道德 | 中国传 统道德 | 意识形 态道德 | 西方 道德 |

调查一 | 40.3% | 20.8% | 25.2% | 11.7% |

调查二 | 10.6% | 61.8% | 17.2% | 3.9% |

调查三 | 19.8% | 46.8% | 29.5% | 2.8% |

表8:道德生活中最重要的元素

三次调查,两个元素没有变化:“意识形态中提倡的社会主义道德”稳居第二,“西方道德”稳居第四。最大的变化是:在调查二和调查三中,“中国传统道德”从调查一的第三位跃居第一位。也许,这一问题本身既是事实判断,也是价值判断,但无论如何,经过七年左右,在后两次调查中,传统道德从第三元素上升为第一元素,标示着现实道德生活中的传统含量或人的精神世界中的传统情结的大幅增长。

传统情结的增长在问题诊断中同样得到体现。“对伦理关系和道德风尚造成最大负面影响的因素是什么?”在后两次调查中,“传统文化崩坏”选择率大大提高。在调查一中,它只是第三因素,但在调查二中已经跃居第一因素;在调查三中,它也以很高的选择率成为第二因素,比作为第三因素的“外来文化冲击”高出一倍。

| 传统文化的 崩坏 | 市场经济导致的 个人主义 | 外来文化 冲击 | 网络技术 |

调查一 | 12.0% | 55.4% | 28.2% | 2.0% |

调查二 | 33.1% | 28.2% | 21.4% |

|

调查三 | 25.4% | 41.7% | 12.6% | 11.6% |

表9:对伦理关系道德风尚造成最大负面影响的因素

在调查一和调查三中,伦理道德的传统情结以肯定的方式得到表达。“对我国的伦理关系和道德生活,你最向往和怀念的是什么?”在调查一中,“传统伦理道德以22.7%的选择率居第二位,比第一位低八个百分点;而在调查三中,则以38%的选择率高居第一位,比第二位高十四个百分点。

可见,传统情结的增长,已经是现代中国的重要社会事实,由此,作为传统伦理型文化延续和转型的“‘后’伦理型文化”的生成,便具有最重要的社会精神基础。有待追问的另一个问题是:“后伦理型文化”到底是否具有、具有何种合理性?

“不宗教,有伦理”,作为一种当前中国人信仰与处理人际关系方式的客观呈现,与中国文化的本性有关。有一种观点认为,在现代化与全球化背景下,中国文化应当也必须融入世界,进而改变原有的轨迹,自五四提出“全盘西伦”的在文化上趋炎附势的口号以来,这股潜流虽不断切换话语方式与出场形态,但从未绝后,全球化的飓风使其获得新的生机。在人们的经验感受中,近代以来中国文化几经涤荡,已经面目全非,早已改弦易帜,只留下一张汉语话语肌肤。然而,任何民族的文化,在“变”中必定潜在某种的“不变”的基因,这是民族生命的存在方式和文化发展的规律,只是“变”可以感性体验,而“不变”有待理性洞察和智慧把握。现代性怪癖的推波助澜,使得对“变”的追逐成为人的欲望放逐的文化任性,不仅导致文化失忆的精神疾痼,而且导致了人类理性病入膏肓而又已经开始追悔莫及的肤浅。正如一位哲人所说,也许人类是唯一意识到自己必定死亡的动物,如果说“生”是一次荒诞的事件,那么“死”则是不可逃脱的必然归宿。于是,追求永恒便是人类最大的奢望,自人类诞生这种奢望以坚不可摧的顽强生命力薪火相传,成为人类精神基因的一部分。从雄才大略的秦始皇自封“始皇”,到道家炼丹成仙,再到长足发展的现代医学,肉体上永恒已经被宣布为虚妄,于是人类透过天马行空的想像力,将乞求的目光投向文化,在信念中,在信仰中,荜路蓝缕地开辟了两条成为普遍存在者的精神上的康庄大道,希图由此走向不朽与永恒。一条是宗教,世界上三分之二的人选择了它;一条是伦理,占世界总数三分之一的中国人选择了它。两条道路虽然风情千秋,但理一分殊,殊途同归,都为解决人类的终极难题。但也许正因为数量上这种差异,容易滋生某种偏见甚至浅薄,误认为宗教才是正道。其实,正如梁漱溟先生所说,中国文化之所以没有选择和走上宗教之途,根本上是因为中国民族的早熟和早慧。一个显而易见的事实是:中西方文化都追求成为普遍存在者,都希求“单一物与普遍物的统一”,但是,中国文化不需要将普遍存在者或所谓“普遍物”人格化,而是通过哲学的方式把握。宗教与伦理最大的区别是人生基点或人的精神支点的出世与入世,是终极目标的在场方式的不同。在宗教型文化中,普遍存在者或普遍物是存在于彼岸的上帝、佛主、安拉;在伦理型文化中,普遍存在者即此岸的君子和圣人,只是,他们不可能一蹴而就,而是作为一个“永远有待完成的任务”,必须“颠沛必如是,造次必如是”地自强不息。两种文化,是两种智慧,分别建构以宗教或以伦理为支点的文明生态。“人间正道是沧桑”,承载的都是通向无限与不朽的人类沧桑之路。出世需要信仰,入世需要信念,信仰与信念,只是达到普遍物的两种精神方式,任何以偏盖全,都只能是偏见和缺乏智慧。有些人甚至通过调查数据力图证明,现代中国社会的状况是“有信仰,不宗教”。事实上,这是在向宗教暗送秋波,很可能走向文化上骑墙式的油滑和不彻底。宗教信仰是宗教存在的核心要件,而不仅仅在于其作为“精神集团”的组织形态。既然不宗教,就一定存在某种宗教的替代物。纵观人类文明史,有强大的宗教,就不需要强大的伦理;有强大的伦理,就不需要强大的宗教,二者之间似乎存在某种“二者必居其一”的严峻甚至冷峻,原因很简单,它们具有相似相通的文化功能。一种成熟的文化和成熟的民族,不可能长期保存两种功能完全相同的文化要件,文化发展遵循“节约理性”的原则,就像人身上不存在两种功能完全重叠的器官一样。《封神榜》以神话的方式显示,人类最初曾拥有三只眼,也许,这是人类存在的真实历史,但是当人类进化到两只眼完全可以捕捉外物时,“第三只眼”的命运就终结了。人类至今仍然需要两只眼、两只耳,是因为一只眼、一只耳,都只能“视而不见”,“充耳不闻”。宗教与伦理、宗教型文化与伦理型文化的关系,就是如此的简单而直白。也许,如果调查发现的“不宗教,有伦理”,作另一种表述,即“有伦理,不宗教”,伦理型文化的特性将更突显。因为“有伦理”,所以“不宗教”,在“有伦理”与“不宗教”之间存在某种“有”与“无”的二者居其一的因果关联。诚然,“表1”和“表2”的信息还不能完全证明这种因果关联,它们只是在数量和相对于法律选择的排它性的意义上证明“不宗教”和“有伦理”,但无论如何,由此解释和推演现代中国文化依然是伦理型文化是有根据的,至少,它为“伦理型文化”的假设提供了基本的事实依据。

“满意而忧患”,既可以当作中国文化的性格特质,也可以当作社会心态的悖论,其间隐藏的精神密码十分重要。对伦理道德状况基本满意但高度忧患的关键,既不在基本满意的态度,也不在忧患意识,而在于满意与忧患之间的那种精神紧张与文化关切。对伦理道德状况的满意与不满意,只是对伦理关系与道德生活的事实判断;而如果只是忧患,可能是出于对伦理关系与道德生活的批评,也可能是杞人忧天式的自我恐惧;但基本满意而又忧患,那只能表明一种强烈的文化性格与价值追求。人们永远不会关心与自己无关的事,批评即是关切,是关切的否定形式。中国伦理型文化自诞生,便申言自己的终极忧患:“人之有道也,饱食、嫒衣、逸居而无教,则近于禽兽。圣人有忧之,使契为司徒,教以人伦:父子有亲,君臣有义,夫妇有别,长幼有序,朋友有信。”[21]“类于禽兽”的“失道”之忧,是终极忧患,它构成中国文化忧患意识的终极层面。如何走出失道之忧?便是“教以人伦”。于是,“人之有道,教以人伦”,便是中国伦理型文化的终极价值关切。前者是道德,后者是伦理,二者关系是:以“伦”救“道”,或由“伦”得“道”。正因为如此,中国文化总是在将伦理道德融为一体并赋予伦理以某种优先地位的同时[22],对伦理道德保持高度的警觉和紧张,“世风日下,人心不古”,既是终极批评,也是终极忧患,终极忧患以终极批评的方式表达和呈现,而无论终极忧患还是终极批评,其根源都在于终极价值。终极之谓终极,注定了它们在任何条件下都存在并呈现。值得注意的是,中国文化的终极忧患,既不只是伦理忧患,也不只是道德忧患,而是伦理—道德忧患,因为,在“人之有道,教以人伦”的价值体系中,任何沦丧都是伦理与道德的双重沦丧。对伦理道德状况基本满意而又充满忧患,甚至激烈批评,只能说明伦理道德关切之强烈,突显现代中国文化的伦理型性格和伦理型形态。当然,现代中国社会对伦理道德的批评与忧患,或关于伦理道德的忧患意识,无疑具有许多时代特征,体现“伦理型文化”“后”的气质。

家庭之于伦理道德的绝对地位是现代中国文化伦理型的典型见证,但家庭文化功能的“超载”却是伦理型文化的“后”难题和“后”气质。如前所述,梁漱溟先生早已发现,中国文化不是家庭本位,而是伦理本位,家庭本位是伦理本位的表现。事实上,家庭本位与伦理本位之间内在相互诠释、相互决定的关系。因为,无论何种文化,最终都指向无限与神圣。宗教型文化以彼岸超越性的存在者为终极关怀和神圣性根源,中国伦理型文化以家庭为世俗伦理、世俗文化的神圣性根源,“亲亲”成为一切伦理,一切德性不言自明的真理和良知,所谓“见父自然知孝”,由此出发,亲亲而仁民,仁民而爱,最后民胞物与,天人合一。于是,在伦理上,“老吾老以及人之老”;在道德上,“百善孝为首”。一些学者发现,中国人的祖先崇拜与孝敬,具有宗教意义。实际上,这种观点只是在文化互释或互诠的意义上才有合理性,其中潜在以宗教文化为合法性根据的误导与风险。中国伦理型文化作为林立于世界文明体系中的两大文化形态之一,与宗教型文化平分秋色,是一本万象、殊途同归的另一种人文大智慧。家庭,尤其是家庭自然伦理,既是人的文化本能和精神本色,也是人的良知良能,因而成为伦理与道德的本位和基础。也许正因为如此,家庭才成为近代以来文化反思和文化批判首当其冲的焦点。然而,一个半世纪的摧廓巍然不倒,这不能不令人重新反思对它的态度:它是否像人的生命基因一样,不可选择地决定着生命的一切可能?摧毁了这个基因,生命何处寄托与附着?一个显然并且被千百次重温的历史事实是:中西方民族由原始社会走向文明社会的过渡走过了两条完全不同道路,中国是家国一体,西方是家国相分。在由原始社会向文明社会迈进这一迄今为止人类最为漫长、最为重大的历史转型中,中国文明最成功的方面,是创造性地转化和运用了人类经过千万年煲烫所形成的最重要的智慧,这就是以血缘关系组织社会生活并以此为根基安身立命。无论在逻辑还是历史中,越是经过漫长大浪淘沙所沉淀的文明,越是具有基因意义。有位西方学者曾将自人类出现以来的历史化约为24小时,其中,原始文明占十七小时左右,现代社会只有一个多小时。血缘关系,是人类在原始文明时代最重要的成果,它在后来的文明社会中演变和切换为另一组织形态,这就是家庭。也许正因为如此,无论何种文明,无论文明“现代”到何种程度,家庭总是共时性和历史时性的最大公约数,是最基本、最重要的“地球语言”。诸文明形态迄今都毫无例外地拖着家庭这个血缘的长长的尾巴,并且仍将毫无悬念地继续拖下去。在这个意义上,人类至今仍处于“后原始文明时代”,人类文明还是“后原始文明”。家庭在文明体系中的解构,将标志着人类处于告别“后原始文明”的前夜。不过,由于走向文明的历史路径不同,文化与文明形态不同,家庭在文明体系与人的精神世界中的地位也不同。由于在文明体系中的本位地位,在中国重大社会变革中家庭本位总是每一波文化批判和伦理批判的首要对象。理由很简单,家庭批判,不仅标志着文化批判与伦理批判的开始,甚至标示着批判的勇气和批判的完成,就像西方文化中对上帝的批判所具有的终极性一样。也许,正因为家庭在中国文化和中国伦理中的基因地位,我们不可能在享受它带来的一切美好的同时,剔除其自身携带的其它基因密码,就像在人的生命体中不能希求只享受美味而封闭令人厌恶的排泄一样。中国文化需要从人的生命中学习另一种智慧,这是一种简洁的智慧:在设计厨房的同时,设计厕所,保持二者的共在与平衡。这就是文明的生态合理性,或生态智慧。在这个意义上,三次调查所发现的关于家庭绝对地位的“中国共识”,虽对一部分人来说在意料之外,却完全在情理之中,它正是中国伦理型文化的表征,也是伦理型文化的条件,它明白无误地昭告世界:中国文化依然是伦理型文化。不过,三十多年来中国所实行的独生子女政策,不仅根本改变了家庭的结构,也根本改变了家庭的伦理功能和文化功能,在这种背景下,家庭在文化体系和伦理道德中的本位地位,与其说是一种事实,不如说是一种价值希求和文化坚守。独生子女时代,以家庭为本位的伦理型文化路在何方?如何存续?将是一个新课题。因为核心型家庭在履行伦理型文化所赋予的文明使命时,显然可能并且已经因过于超载而力不从心。在家庭文化超载、伦理超载的背景下,以家庭为本位的伦理型文化,只能是也必然是一种“后”伦理型文化。

[①]本文系江苏省“

作者:樊和平,笔名樊浩,男

E-mail: fhhp59@hotmail.com通讯地址:南京市四牌楼2号、东南大学人文学院邮编:210096

[②]中国社会科学院科研局编:《五四运动与中国文化建设》,社会科学文献出版社,第464页。

[③]中国社会科学院科研局编:《五四运动与中国文化建设》,社会科学文献出版社,第549页。

[④]本文采用数据来自三次调查。第一次是2006—2008持续三年的全国性调查,由六大群体的分别调查和综合调查构成,投放调查问卷近两万份,作者为首席专家之一。第二次是江苏省委宣传部国家重大项目组与中国人民大学CGSS项目合作于2013年在全国28个省市自治区进行的调查,问卷样本量近6000份,作者为主要参与者之一。第三次是2013年在江苏省进行的调查,问卷样本近1300份,作者为首席专家之一。三次调查虽容量不等,但以第一次调查的问卷为原始模本,内容大多交叉重叠,具有很大的持续性与可比性。在调查对象和方法方面,第一次调查的对象大多数具有高等教育经历,由受查者自己填写问卷,在一定意义上体现意识形态问题的前沿性与前瞻性;第二、三次调查严格遵循社会学路径,受查对象的教育状况与全国人口结构大体吻合,80%左右未接受高等教育,采用入户调查手段。相对于伦理道德和意识形态的主题,三次调查各有千秋,尤其在受查对象的文化程度和调查手段方面,互补性和对比性比较明显。三次调查都建立了信息库,在本文中分别以“信息库一”、“信息库二”、“信息库三”标注。

[⑤]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1996年版,第170、168页。

[⑥]黑格尔:《历史哲学》,王造时译,上海书店出版社1999年版,第127、126页。

[⑦]弗兰西斯·福山:《信任——社会信任与繁荣的创造》,李宛蓉译,远方出版社1998年版,第113页。

[⑧]殷海光:《中国文化的展望》,上海三联书店2002年版,第98页。

[⑨]黑格尔:《法哲学原理》,范扬、张企泰译,商务印书馆1996年版,第170、168页。

[⑩]梁漱溟:《中国文化要义》学林出版社,2000年版,第79页。

[11]关于伦理与道德同一的历史哲学传统,参见拙文“伦理道德的历史哲学形态”,《学习与探索》2011年第

1期.

[12]关于“五伦”与“三纲”、“四德”与“五常”的关系,参见拙著《中国伦理精神的历史建构》,江苏人民出版社1992年版。

[13]《孟子·万章上》

[14]《孟子·离娄上》

[15]见樊浩:《中国伦理精神的历史建构》,江苏人民出版社1992年版,成中英序第6、第7页。

[16]亚里士多德:《尼各马科伦理学》,苗力田译,中国社会科学出版社1999年版,第97页。

[17]《朱子语类》卷十三

[18]《朱子语类》卷一○一

[19]《孟子集注·万章章句上》

[20]《朱子语类》卷十三

[21]《孟子·滕文公上》

[22]关于伦理与道德一体、伦理优先的文化传统和精神哲学形态,参见拙文:《〈论语〉伦理道德思想的精神哲学诠释》,《中国社会科学》2013年第3期。